Г. Г. Дик. Воспоминания об университете

Геннадий (Генрих) Гергардович Дик – писатель, издатель, журналист, общественный деятель. Выпускник юридического факультета Пермского университета 1979 года.

Геннадий (Генрих) Гергардович Дик – писатель, издатель, журналист, общественный деятель. Выпускник юридического факультета Пермского университета 1979 года.

В настоящее время живёт в Германии.

Учредитель международного проекта «Сказка сегодня», член СП Германии, автор 12 книг.

Имеет награды: «Золотое Перо Руси», «Трудовая доблесть России» (в области культуры), медаль им. А. П. Чехова, А. С. Грибоедова. В 2016 году награжден медалью «Л. Н. Толстой «За воспитание, обучение, просвещение» за высокое литературное мастерство книги юморесок «Шляпный юбилей» («Im Land des Schaffens»). В 2016 году стал дипломантом германского международного литературного конкурса «Лучшая книга года».

О его книгах и общественной деятельности рассказывается в статьях «Общеписательской Литературной газеты» (см. напр., 1, 2, 3).

Две книги Г. Г. Дика переведены на украинский язык.

По одной из его сказочных повестей Винницкий кукольный театр готовит спектакль, который будет демонстрироваться в нескольких европейских странах. Первоначальный тираж книги со сказочными повестями полностью передан в детские библиотеки.

Московское издательство «Серебро слов» выпустило три книги Г. Г. Дика (см., напр. 1, 2). Осенью 2019 года ожидается выход в свет книги сказок писателя на таджикском языке (в переводе поэта Абдукахора Косимова). Министерство культуры Сирии включило в 2018 году книгу ироничных рассказов Г. Г. Дика в число тех, что будут переводиться на арабский язык.

Завтра экзамен.

Будни.

Писательский налёт.

Поглядите на него – улыбается!.

ЗАВТРА ЭКЗАМЕН

1

Пермь встретила меня солнцем. Оно было ярко желтым и благодушным.

Лето.

Я окунулся в этот день сразу же, как только вышел из самолета, который привез меня к пермскому солнцу. Я, прищурившись, им полюбовался и, держа в руке облупленный чемодан, совершенно забыв о том, что он старый и потрепанный, зашагал к аэровокзалу.

Я прилетел в Пермь, чтобы стать студентом.

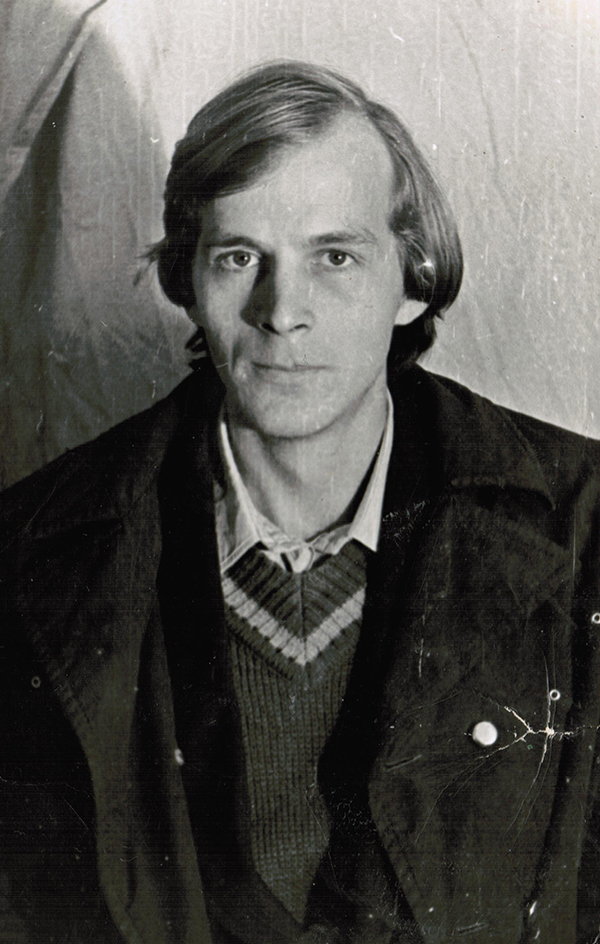

Геннадий Дик – студент. 1974 год.

И светило, пышущее жаром с высокого, пронзительно голубого неба, убеждало меня, что приехал не даром. На автобусе, который иногда поскрипывал, как тяжело груженая повозка, я доехал до города. Мой взгляд не отдыхал ни секунды. Все меня интересовало: мелькавшие за окнами дома, заводские трубы, деревья. Но больше всего, пожалуй, я смотрел на лица и волосы пассажиров. За четыре года жизни в Абхазии привык видеть рядом людей с темными очами, загорелых, смуглых, черноволосых. Здесь же дух захватывало от сияния синих, голубых, серых глаз. Волосы – светлые, каштановые, рыжие – обрамляли почти нетронутые загаром лица, иногда настолько бледные, словно они были не из плоти, а из белого мрамора или слоновой кости.

После автобуса дальше меня покатил трамвай. Чем ближе была цель, тем больше нарастало волнение в груди. Трамвай не скользил по рельсам – он летел большой красной птицей туда, где, как мне казалось, уже рождалось нечто новое и прекрасное. И пусть это «прекрасное» всего лишь мечта, всего лишь сильное желание. Пусть! В самом стремлении – счастье.

Юношеский романтизм… Во мне все дышало романтикой, как в молоденьком, тянущемся к свету, тополе. Молодым людям скучно взирать на жизнь с высоты кантовской философии или исследовать ее закоулки с саркастической улыбкой Фауста. Всему свое время.

Геннадий Дик – адвокат. Краснокамск, 1981 год.

В университете меня внесли в список поступающих, выдали ордер на кратковременное пребывание в общежитии. Я походил по пустым, гулким помещениям главного корпуса, прикасаясь к стенам и предметам. Мне казалось, что я нахожусь в храме. Да университет и был для меня храмом науки. В том, что он таковым и должен быть, я убежден и теперь.

Общежитие – обыкновенное двухэтажное здание – находилось в другом конце города. Комендант, мужчина лет тридцати, небритый, в помятом трикотажном костюме, выдал мне постельное белье и проводил в комнату, где с мучительной монотонностью перелистывали учебники по математике двое абитуриентов.

Познакомились.

«Математики» продолжили занятие, я вытащил из чемодана учебник по литературе, и не смотря на почти космическое желание заснуть, начал его упорно перелистывать – завтра экзамен.

Отлично! В экзаменационном листке стояла первая оценка – «отлично». Один знакомый мне потом рассказывал, что в этот день после того, как я сдавал экзамен, почти все абитуриенты из моей группы получили «неуд».

Я пожал плечами, не понимая, о чем он говорит.

– Ты слишком высоко поднял планку, – смеясь, объяснил он. – Нельзя так хорошо отвечать.

– Литература, – хмыкнул я, – мой любимый предмет.

В дни приемных экзаменов я забыл абсолютно обо всем. Забыл о темноволосой школьнице украинке Наде, в которую влюбился два года тому назад и, мучаясь от страстного желания ее увидеть, слонялся часами, рискуя попасть под поезд, по железнодорожному полотну. С грозным гулом проносился очередной состав мимо забора, обвитого розами, за которым на склоне холма стоял ее дом, обсаженный кустами рододендрона и плодовыми деревьями. Забыл о том, как краснея, заикаясь, признался ей в любви. Она мне ничего не ответила, а только как-то странно, растерянно улыбнулась, поправила волнистые прелестные волосы и ушла за рельсы.

Она так и осталась в моей памяти за этими блестящими, холодными рельсами. Только через два года я узнал из ее письма, что она с первой встречи любит меня… Ждала, когда станет постарше, чтобы сказать мне об этом.

Последний – четвертый – экзамен. Передо мной сидели, дружелюбно улыбаясь, две среднего возраста женщины, а я застыл на стуле в нерешительности.

Немецкий язык. Казалось бы, это испытание я должен преодолеть с легкостью. Они уже знали, кто я по национальности и теперь, с любопытством вглядывались в мое худое лицо, к которому приклеилась печальная, уже почти трагическая улыбка, ждали блестящего монолога.

Что я им мог сказать? Да, родился в немецком селе, до пяти лет не знал русского, а объяснялся на диалекте, на котором до сих пор в приморских районах Германии и Нидерландов говорят фризы – языке, в котором причудливо переплелись саксонские, голландские, фламандские слова. И чтобы понять фриза, берлинцу нужен переводчик. Да, мои родители иногда разговаривали на том немецком, который распространился по всей Германии благодаря Мартину Лютеру, вернее, его переводу Библии.

Но эту речь я слышал только до одной страшной даты. Мне едва исполнилось пять, когда отца под вечер по тряской грунтовой дороге с приступом аппендицита увезли в Кустанай.

– Немец? Подождет до утра, – равнодушно сказал врач. И отец, крепкий мужчина, вернувшийся живым и здоровым после смерти Сталина из лагеря, так и не смог дождаться первых проблесков зари.

После этого я не хотел говорить ни на немецком, ни на фризском…

Да, я изучал язык с пятого по восьмой класс. Но все последние годы работал и одновременно учился в вечерней школе, где немецкий был исключен из программы.

Обратно в общежитие я ехал в полупустом трамвае, который, как мне чудилось, словно фантастический красный ящик – стальной гроб на колесах – с шумом и треском катится куда-то в неизвестность. Я не замечал ничего за окнами, по щекам катились слезы.

«Вот и все… С такими знаниями немецкого меня не возьмут…»

На следующий день приехал в университет, чтобы забрать свои документы и вдруг увидел свою фамилию в списке поступивших на юридический факультет!

Чудо! Свершилось чудо. Я не хотел расставаться с Пермью – и город, наверное, решил присмотреться ко мне…

Вечером я и двое также поступивших учиться «математиков», купив дешевого портвейна и закуску – батон и кильку – устроили «банкет». Небритый комендант, самодовольно улыбаясь и расплескивая из переполненного стакана рубиновую жидкость, учил нас, как нужно постигать науки.

– Вы, главное, ребята, не теряйтесь, тренируйтесь в науках плавать… Знания – они, как океан, поплыл – и не видишь больше берега, одна «вода» кругом – высшая математика с философией. Утонуть можно. Учебников и профессоров много, а ты один, и мозги у тебя не резиновые. Вот я, к примеру, седьмой год плаваю… Но никак не доберусь до суши…

К нам на «банкет» заглянула уборщица – работящая женщина с озорными искорками в больших, серых глазах.

– Учит жить? – выпив сто грамм, спросила она. – Не слушайте вы его. В дерьме он плавает. А кто там бултыхается, ясно дело, берегов не видит…

Прошел месяц. Начались занятия.

„Dura lex, sed lex“ – эта надпись на латыни стояла над входом в юридическое отделение. Все мы, первокурсники, ее читали, и тем, кто ничего не понимал, черноволосый Веня Голубицкий с насмешливой улыбкой на полных губах объяснял, что она означает: «Закон суров, но это закон». У всех на устах было имя декана Рыбина, кто-то с восторгом говорил, что мы будем слушать лекции профессоров Ушакова и Бахраха, преподавателей Кислицина и Похмелкина…

Я удивлялся таким «глубоким» знаниям о многом, что нам еще только предстояло узнать или услышать и до вечера не мог придти в себя от изумления, так как в этот день увидел в университете столько невероятно красивых девушек, сколько до этого не встречал никогда в жизни.

Небо хмурилось, в Пермь входила осень. Забирая вещи из двухэтажного общежития, где с разрешения администрации университета прожил до начала занятий, простился с комендантом – «вечным студентом» в трикотажном костюме.

У двери меня задержала уборщица.

– Уезжаешь? – кисло улыбнулась она. – А моя дочь сегодня придти обещалась. Она у меня молоденькая и красавица. Зачем тебе в другое общежитие? Подожди ее, может она тебе понравится, и ты ей будешь люб… Женись и живи у меня дома…

– Да рано мне еще жениться – покачал я головой. – Мне еще пять лет учиться…

И это здорово, что мне еще пять лет учиться надо!

2

– Тебя вызывают к декану.

– К Рыбину? – удивился я, – это еще зачем?

Мы учились вторую неделю, я еще ничего плохого не успел натворить или в чём-то замечательном отличиться. Провожаемый любопытными взглядами, прошел в ту часть здания, где находились кабинеты преподавателей.

Рыбин, крупный, пожилой мужчина, сидел один в кабинете, его знаменитая на весь факультет палка (все знали, как она постукивает, когда он, прихрамывая, идет по коридору) приютилась сбоку письменного стола.

Задумчиво улыбаясь, он взглянул на меня. Удивительно, я помню, как Андрей Васильевич в тот момент улыбался, однако из моей памяти полностью выветрились очертания его лица. А с этим человеком мне часто приходилось встречаться и не только на лекциях. Под его руководством я писал дипломную работу. Спустя годы, я тщетно искал его фотографию в Интернете, удалось найти лишь четыре или пять сайтов со скупой информацией о нем.

– Читал, читал вашу статью в нашей факультетской стенгазете, – сообщил мне Рыбин. – У нас открылась вакансия. Свободна должность главного редактора этого издания. Возьметесь?

– Главным редактором? Это большая честь. Но сумею ли я?..

– Беритесь! – сказал, как отрезал Андрей Васильевич. – И обращайтесь прямо ко мне, если будут вопросы.

Так на полтора года я стал факультетским журналистом.

Делать газету – удовольствие. Я получал огромное наслаждение от самого процесса работы над газетой. После занятий мы – трое-четверо энтузиастов – уединившись в одном из помещений факультета, разворачивали широкие листы ватмана и под стук старенькой пишущей машинки, на которой печатала готовую передовицу наша обаятельная сотрудница, набрасывали окончательный план очередного номера; затем его обсуждали, спорили до хрипоты, хохотали, выдумывая смешные подписи под фотографиями и заковыристые заголовки к заметкам. На последнем этапе в ход шли карандаши, ножницы, краски. И белоснежные листы потихоньку превращались в нечто любопытное: где серьезное соседствовало с изысканным, а за стихами о военном лихолетье неожиданно следовали комические куплеты о неразделенной любви. Одним словом, не газета, а винегрет.

На следующий день я украдкой во время перерыва наблюдал за тем, как наш «винегрет» читают. И чуть ли не лопался от гордости, если возле какого-то листа подолгу, переговариваясь и обсуждая прочитанное, толпились студенты. Интересовались нашей газетой и преподаватели: насмешливо хмыкали, вопросительно улыбались, иногда недовольно хмурились; за кое-что хвалили, за кое-какие художественные изыскания и словечки, при случае, грозили мне пальцем.

Андрей Васильевич за меня всегда заступался, и я был благодарен ему за это.

Усталый, с той глубокой радостью, которую приносит в душу совместное творчество, я возвращался на трамвае в общежитие. Поэзия вечернего города, со строками улиц и рифмами домов, проплывала за окном в ласковом розовом свете. Пермь многоэтажная, Пермь каменная, Пермь деревянная – в каждом доме живут люди, и каждый дом – особенный. Не нужно быть поэтом, чтобы услышать, как город рассказывает о себе, чтобы увидеть – в его красках, в изгибах балконов, в темных нишах – затаилось нечто нежное, зовущее, тайное и непостижимое. Я любил этот город, я был счастлив в нем.

Я ехал в общежитие №9, где к Комсомольской площади страстно и угрюмо, как ревнивый жених к строптивой невесте, прижимался огромный, красивый дом с остроконечным куполом. «Башня смерти» – так без особого уважения к находившемуся внутри здания учреждению – ГУВД Пермской области – называли это архитектурное сооружение пермяки. Здесь заканчивал свое могучее течение Комсомольский проспект, прорезавший центральную часть города широкой асфальтовой полосой. Посредине проспекта проходила аллея, огражденная затейливыми чугунными решетками, где стояли уютные скамейки и росли раскидистые деревья. Я часто гулял по этой зеленой «середке» или сидел на скамейке, рассматривая прохожих, озабоченно снующих в листве воробьев, воркующих у черствой корки хлеба голубей. Сколько раз меня, то к «Башне смерти» – домой в общагу, то к началу самой красивой улицы города – туда, где оставалось несколько шагов до Камы, – вёз троллейбус. Река несла свои мутные воды мимо города, но, казалось, что и он – громадный, вместе с трубами заводов и облаками – плывет по волнам, спеша вслед за исчезающим вдали белым пароходом.

О Наде вспоминал все реже… Ее образ постепенно таял в прожитых днях, переполненных впечатлениями, мыслями и даже поцелуями.

«Невкусно. Совсем невкусно», – тихо прошептала девушка, с которой я впервые в жизни целовался после танцев в университете, где под восторженный рев публики, играл вокально-инструментальный ансамбль под руководством Жени Филенко.

Как мы – оба первокурсники с разных факультетов оказались после танцев рядом на одной скамейке – я не знаю. Болтали о пустяках, смеялись, рассказывали каждый о себе. Я смотрел на нее, она касалась плечом моей руки, и все это было по-дружески, естественно, без малейшего намека на продолжение. Почему вдруг решили целоваться? Ума не приложу. Наверное, как раз эта естественность так расположила нас к друг другу, что захотелось попробовать.

Она приказала:

– Руки за спину.

Я спрятал руки и поцеловал теплые, упругие губы.

– Невкусно… Совсем невкусно. Целуй еще!

Мне тоже было невкусно. Но я снова поцеловал.

Так мы с перерывами целовались почти до утра. И всё время нам было невкусно.

Я ее потом иногда видел. Мы не здоровались. Что же: напряженные, холодные поцелуи не способствуют сохранению добрых и сердечных отношений.

Как-то через месяца три я опять встретил ее – одну из самых красивых девушек в университете – под руку с каким-то длинноволосым парнем. И тут она впервые кивнула мне и легонько помахала изящной рукой. Я догадался, что с этим парнем ей «вкусно».

«Пусть целуются! У меня завтра экзамен!..»

Будни

Лежа на скрипучей кровати с томиком Хемингуэя в руках, я прислушивался к доносившемуся с улицы шуму. Читать мне надоело, и я с нетерпением ждал возвращения однокурсников из университета. Вчера вечером у меня поднялась температура, и отголоски ночного озноба еще туманили мысли и приковывали тело к постели.

Но вот в коридоре общежития послышались звонкие голоса, топот ног, смех. Я радостно улыбнулся: сейчас в комнату войдут раскрасневшиеся от мороза ребята. Кто-нибудь, а скорей всего Вася Бражкин (его очередь) отправится на кухню готовить на всех обед. А все остальные присядут на мою постель. Вася Кривецкий закурит, Саня возьмет мою руку в свою, Игорь будет задумчиво молчать, а я сразу и надолго забуду о болезни.

В комнате нас было пятеро. Когда я со своим стареньким чемоданом впервые вошел туда, там уже разместились четверо ребят. Они встретили меня ликующими возгласами и показали на крайнюю у левой стены кровать.

– Устраивайся. Это – твоя, студент, опочивальня!

Один год мы прожили вместе: я, высокий, полный, загадочный с неизменными темными очками на носу Игорь Киршин, коротко подстриженный, почти всегда серьезный с нежной вятской душой Саша Сухнев, «взрывной» холерик из Кудымкара Вася Бражкин и сорвиголова из Кунгура Вася Кривецкий.

Все они отслужили в армии и, узнав, что я еще не нюхал пороха и моложе каждого из них на два– три года, решили взять шефство надо мной.

Игорь глубокомысленно объяснял мне, где в городе можно хорошо развлечься и в какие рестораны и кафе не стоит заглядывать. Вася Бражкин рассказывал о коми-пермяках и Кудымкаре. Вася Кривецкий, служивший в морской пехоте, давал поносить свою тельняшку и брал с собой на побывку в Кунгур. Проходивший военную службу в Перми Саша взялся меня культурно просвещать. В кинотеатре «Кристалл» мы зачарованно следили за развитием сюжета в фильме «Любовь земная», там же смотрели «Романс о влюбленных». Я был поражен, когда впоследствии узнал, что этот кинотеатр – один из первых в Союзе с огромным панорамным экраном – снесли. Мне особенно нравилось ходить в «Кристалл» зимой, когда улицы города покрывались белым искристым снегом. Под вечер, в солнечный день, припорошенные снегом деревья и скамейки на аллее Комсомольского проспекта необычайно живописно выделялись на фоне голубоватого неба. Когда мы шли обратно в «общагу», нас сопровождала луна и превращала деревья в сказочные фигуры, мимо которых в по дороге катилась обыкновенная земная жизнь.

На следующий день после вселения в общежитие мы впятером пошли в хозяйственный магазин, купили тарелки, кружки, кастрюли, и возвращаясь, в киоске «Союзпечати» приобрели плакаты с ласково улыбающимся Лениным и бородатым, с нахмуренными бровями, Карлом Марксом.

Ульянова «повесили» над столом, для «немца» свободного места там не нашлось, и я прибил портрет гвоздиками у себя над кроватью.

Через месяц Ленина «сняли» с самого видного места. Саня стыдливо свернул плакат в трубочку, обвязал аккуратно ниткой и убрал в темный угол встроенного в стену шкафа

– Не надо ему этого видеть, – пояснил он Кривецкому, который налил мне полный стакан водки.

– Не принюхивайся, – посоветовал Игорь.

– Думай о «великом», – хихикнул Бражкин.

В этот субботний вечер я на спор, без закуски, выпил два стакана «Московской», и меня, мертвецки пьяного, уложили спать. Утром, когда я, пошатываясь, с трудом поднялся с постели, мне объявили, что спор я проиграл, так как не по-товарищески пить водку в полном одиночестве.

– Больше не буду! – удрученно пробормотал я и комната «затряслась» от смеха.

Карл Маркс «продержался» над кроватью полгода, покуда его бороду и усы после успешно сданного экзамена по истории партии не истыкали вилками и ножами, и портрет закончил свое существование в мусорном ведре.

По ночам, иногда до трёх – четырех часов утра, в комнате не смолкали разговоры. За стеной устало бренчала гитара, горсточка звезд блуждала под конвоем серых облаков за окном. Кривецкий рассказывал о том, как в Севастополе живет его отец – морской офицер. Саша вспоминал о своей армейской службе, Бражкин вздыхал, и мы все знали, что он думает о своей матери, которая иногда приезжала к нему с полными сумками продуктов. Киршин чаще всего молчал, он редко ночевал «дома», где-то пропадал со своими давними друзьями из Перми.

Все было хорошо, но я вдруг загрустил, и рядом с тогда еще висевшим на месте портретом «духовного наставника пролетариата» появилась вырезка из журнала с синеглазой тоненькой девушкой с рыжими вьющимися волосами.

Теперь, иногда пропуская занятия, я сидел до обеда в одиночестве за столом, писал стихи на тетрадных листках, а затем комкал их и бросал в мусорную корзину.

– Тебе нужна «боевая» подруга, – как-то вечером задумчиво сказал Саша. – Если ты сам не найдешь подходящую – мы позаботимся…

– Еще чего?! – возмутился я.

– Да вы лучше мне бабу найдите, – ухмыльнулся Бражкин. – Он – парень видный, зачем ему помощники?

– Мужики! Тут вопрос тонкий, – вставил Кривецкий. – Ему не нужна «какая-нибудь». А вот такая, как там, на картинке. Мечта… Синеглазка…

И он был прав. Как-то в начале зимы в ясный, погожий день я ездил с ним в Кунгур, где в двухкомнатной квартире жила его мать. И по дороге от автовокзала на перекрестке я заметил девушку, синие глаза которой таинственно блеснули из под пушистой кроличьей шапки.

– Ты видел ее глаза?! – ошарашено спросил я Васю.

– Чьи?

– Девушки! Они были синие и переливались, как струи воды в солнечных лучах!

– Синие и переливались?! Так давай познакомимся с ней.

Мы повернулись, но на улице уже никого не было.

– Завтра придем сюда и будем ее искать, – решил Вася. И мы действительно ее искали.

– Эта, – спрашивал друг, увидев какую-нибудь симпатичную девушку в головном уборе из кроличьего меха.

– Нет! Глаза обыкновенные. А у той… Таких я еще не видел.

Два дня я пробыл в Кунгуре, за два дня я видел десятки синих глаз, но то были все время не те, совсем не те, что меня так поразили…

* * *

Хлопнула дверь, по комнате прокатились волны холодного воздуха. Ребята шумно разделись и затем трое из них присели ко мне на койку и Саша сообщил:

– Слушай, Ген! У нас для тебя новость…

Тут в комнату вернулся из кухни Бражкин и сказал:

– Мы сегодня «рыжую» с твоей картинки видели!

2

Я от удивления открыл рот. У окна, в лучах солнца, стояла девушка почти как две капли воды похожая на ту, что неизвестный художник изобразил на картинке, висевшей у меня над кроватью.

– Бывают же чудеса на свете, – проговорил я и несмелым шагом приблизился к ней.

Она посмотрела на меня, и синь ее глаз оказалась еще более яркой, чем у ее копии на журнальной картинке.

– Вы тоже на мехмате учитесь? – спросила синеглазка. – Что-то раньше я Вас не видела.

– Я?.. На юридическом. Пришел сюда на Вас посмотреть.

– На меня? – она заинтересованно оглядела меня с ног до головы.

– Ну да! У Вас глаза синие, а волосы рыжие. И фигура и рост – все соответствует…

– Чему? Вы что, сейчас извлекали корень?..

– Да, корень поразительной схожести…

– О таких корнях я не слышала, – нахмурилась девушка. – Но, если Вы хотите со мной познакомиться, пожалуйста. Я сегодня после занятий свободна и разрешаю Вам меня проводить.

Я кивнул, и у меня возникло сильное желание потрясти головой, чтобы поверить, не снится ли мне все это. Синеглазку звали Светой, она жила в Мотовилихе. После занятий я терпеливо ее дожидался у входа в здание, где учились наши университетские «математики». Она, в пальто с огненным лисьим воротником и в розовой шапочке, вышла наружу, как принцесса, в сопровождении свиты – группы ребят, которые проводили «ее высочество» до моей особы.

– Ты того… – сказал мне один из «придворных». – Сегодня проводи, раз уж Света так решила.

До Мотовилихи мы добирались на автобусе. Я сидел рядом с ней, ощущая, что начинаю влюбляться в это строгое, как будто состоящее из математических формул и цифр, создание. Потом мы долго шли по хрустящему снегу, и я, глядя на выбивающиеся из под шапочки рыжие локоны, повествовал ей о своей привязанности к степным просторам.

– Ты, наверное, читала повесть Чехова «Степь»? Не читала! Ну, не важно… Так вот Чехов, как мне представляется, обожал степь, и она в его повести напоминает молодую, прекрасную, рыжую, с горячими алыми губами женщину. Так вот, я десять лет прожил рядом со степью. И с тех пор я тоже ее обожаю… Она очень красива весной, а летом, казалось бы, все время в одном цвете… Но в этой рыжей ее однотонности есть что-то особенно притягивающее и волнующее… Вот ты прекрасна, как степь утром, когда небо синее, синее…

– Я – рыжая степь!? – она сердито посмотрела на меня. – Это я– то, степь?..

– Ну, что тут плохого? Ну хочешь, я тебя поцелую, как степняк целует свою возлюбленную?

– Нет! – отчеканило «ее высочество». – Я на первом свидании с мальчиками не целуюсь. И со своей степью меня больше не сравнивай, мне это не нравится!

Я довел ее до дома – пятиэтажной коробки – и уехал в общежитие. Еще два раза мы с ней встречались. До поцелуев дело так и не дошло. Со степью я ее больше не сравнивал. Мы разговаривали с ней, в основном, о вещах самых обыденных и для меня неинтересных, и моя влюбленность, не смотря на ядреные уральские морозы, начала таять и исчезла вместе с вырезкой, которую я снял со стены.

Писательский налёт

1

– К нам – писательский налёт!

Я не помню, кто произнес эту фразу, но большого интереса и оживления у студентов, стоявших большой группой в коридоре общежития, она не вызвала.

– Налет(ь)? – изумленно повторил я с тем же ударением.

– А разве ты об этом не знаешь? – спросила миловидная однокурсница. – Объявление висит на первом этаже у вахты. Ты пойдешь?

– Конечно, – кивнул я и отправился, как староста этажа, сообщить «о налете» всем студентам.

Итак, к нам приедут писатели.

Я до этого еще никогда в жизни не видел настоящего писателя. Хотя разве бывают не совсем настоящие? Наверное бывают, раз есть «настоящие». И мне тогда казалось, что эти – настоящие – настолько должны отличаться от нормальных, обычных людей, что их сразу, как только они где-то появятся, узнаешь… Ага, например, вот этот с бородой, как у Льва у Толстого, умными глазами – писатель. А вот этот худющий, с длинным одухотворенным лицом, как у Блока – поэт. Одним словом, литератор – всегда существо высшего порядка, что соответственно отражается на его наружности.

– И почему ты поступил на юридический? – спросил меня Саша, когда я однажды вечером читал ему и другим обитателям 75-й комнаты свои наброски к повести.

– А потому, что я не писатель, – улыбнулся я, указывая пальцем вверх – в потолок. – Писатель – он не живет, а все время там, в высших сферах, в литературе…

– Пишет и пишет, – усмехался Бражкин. – В гробу я видел такую жизнь. Нет, уж лучше быть прокурором!

– Ну, если в писатели ты не годишься, то ты мог бы учиться на филолога.

– Хотел… – вздохнул я. – Но было у меня в жизни одно событие…

И замолчал, кусая губу.

…Поздняя осень, вокзал в приморском городе Очамчири.

Старший брат послал меня, подростка, на вокзал – встречать родственника жены. Доехав туда на электричке, я с книгой в руках уселся на деревянную скамейку и приготовился ждать. Вокзал не отапливался. Замерзнув, я выходил на перрон, бегал, махал руками, стараясь согреться. До девяти вечера по залу ожидания сновали люди, а потом все вокруг неожиданно опустело. Кассирша закрыла на замок кассу, ушли рабочие, что-то делавшие у склада вдалеке. Тихий, задумчивый свет лился во тьму из пристанционных построек, мерцали красные и зеленные глазища железнодорожных светофоров. В зале ожидания остались я и двое среднего возраста темноглазых, черноволосых мужчин (судя по внешности и манере говорить – грузины) в длинных пальто и шляпах.

Они долго наблюдали за мной, тихо переговариваясь, потом подошли ко мне.

– Документы есть? – спросил один, с орлиным носом, показывая мне красное милицейское удостоверение.

– Нет документов, – пожал плечами я. – Об этом я как-то не подумал. Но я тут недалеко живу – в Ткварчели, родственника встречаю. Поезд придет в час ночи.

– Это плохо, что нет документов, – он сел рядом со мной. – Говоришь, встречать приехал… А может, ты – вор?.. Признайся честно, воруешь?

Другой тоже сел и бесцеремонно ощупал мои карманы, ничего не обнаружив, иронично произнес:

– А может, он грабитель? У нас вчера тут одного уважаемого человека ограбили. Грабитель был такой же, как ты – высокий блондин. Нет сомнений, это был ты…

Мне стало страшно. Я встал.

– Сядь, – приказал мужчина с орлиным носом. – Ты встанешь, только если я тебе разрешу.

– Но я же ничего плохого не делал!

– А вот этого мы не знаем, – усмехнулся он. – Документов у тебя нет. А раз так, то ты – никто…

Ночь.

Угрозы, вопросы, смех…

Маленькая стрелка на висевших на стене больших черных часах наконец-то подползла к единице.

Грузины ушли. Я выбежал к подходящему к перрону составу, радуясь, что все самое страшное закончилось.

Поезд остановился.

Пролетели две минуты: никто не сошел. С серого неба падали тяжелые капли холодного дождя. Лязгнули вагоны и покатились по рельсам. Я вернулся в зал ожидания, сел, руки дрожали. Мои мучители вошли через другую дверь следом за мной.

– Встать! – заорал мужчина с орлиным носом. – Ты обманул нас! И за это сейчас поплатишься!

Они схватили меня за руки, вывели на перрон и поставили рядом с тускло блестевшими внизу рельсами первого пути.

– Сейчас подойдет товарный! Один легкий толчок – и ты на рельсах. Ты немедленно должен во всем сознаться!

– Но я ничего не делал! – заорал я. – Ничего плохого!..

– Не важно! Значит, пришло твое время.

Слева привокзальную тьму прорезали мощные огни. С грохотом к вокзалу приближался товарный. Я закрыл глаза и оцепенел.

Состав с шумом пронесся мимо. За моей спиной уже никого не было. Я застыл на месте, вытирая с щек слезы…

– Сволочи! – пробормотал Кривецкий, когда я закончил свой рассказ.

– И что было потом? – спросил Игорь. – Ты пожаловался, их нашли?

– Я никому ничего не сказал. Только решил, что буду юристом…

– И правильно сделал, – сказал Саша. – В органах должны работать порядочные люди. А писатели? Без них, наверное, можно обойтись.

2

До начала встречи с литераторами оставалось полчаса. Я, как угорелый, бегал от двери к двери, уговаривал, убежал, просил и даже умолял. Взлохмаченный, хмурый, не успевший поужинать студенческий народ, уставший от лекций, семинаров, коллоквиумов не желал ни с кем встречаться, а тем более еще кого-то слушать. Однако две-три девушки с этажа снизошли до разговора со мной и разрешили себя убедить.

За пять минут до начала я спустился на первый этаж, зашел в большую комнату, где у стены на стульях уже сидели три человека.

«И это все?!» – испуганно подумал я, и тут в зал вошел лобастый, с залысинами и пронзительными глазами человек. Широко улыбнувшись, поздоровался с нами и положил на стоявший у окна стол стопку книг.

Взглянул на часы.

– Ага! Время еще есть. Народ подтянется.

И действительно, «подтянулись» еще человек десять, и он смог начать.

– Воробьев Владимир Иванович. Мы намечали приехать вдвоем, но у товарища не получилось. Вы как, не в обиде?

Я смотрел на этого, с лицом рабочего, мужчину, и мне никак не верилось, что он – настоящий писатель. Ну, встретил бы я его где-то на улице, то никогда бы не подумал, что он пишет… А скажи он мне об этом, то не поверил бы!

Но вот Воробьев взял одну из книг со стола, раскрыл и стены раздвинулись…

Мы слушали, не шелохнувшись. Непостижимо, но некоторые люди обладают удивительным даром расставлять слова так, что они создают картину, которую можно увидеть. Образ, который начинает с тобой говорить. И вот ты входишь в совершенно новый мир, где все очень похоже на нашу земную жизнь, но и не похоже на нее… Словно ты неожиданно оказался в другом измерении, где рядом с людьми существуют великаны, эльфы, феи, где звуки становятся музыкой, а природа – живым существом, где всё – и безобразное, и красивое – может стать метафорой, стихотворной строчкой, рифмой.

Через час литератор уехал.

– Ну, что там было? Что? – спрашивали меня на этаже знакомые.

– Это надо было слышать и видеть, – восхищенно улыбался я.

Мне казалось, что они мне не верят. Но, странное дело, после «писательского налёта» на наше общежитие из комнаты в комнату стали кочевать книги, на обложках которых стояло: Воробьев, Давыдычев, Пермяк…

ПОГЛЯДИТЕ НА НЕГО — УЛЫБАЕТСЯ!

1

О больнице обычно рассказывают, как скучно и одиноко там было, как воняло йодом, хлоркой и как неаппетитно выглядели мясные котлеты к обеду. Я же остался в восторге от пребывания в одной из Пермских больниц, куда меня весной, после третьего подряд воспаления легких, отправила своим ходом наша пожилая университетская врачиха. До этого она лечила меня норсульфазолом и советами, как правильно надо питаться. Норсульфазол помогал мало, а о хорошем, с большим количеством витаминов питании со стипендией в сорок рублей можно было только мечтать. Но я не горевал и иногда разглядывая висевшие в коридоре поликлиники стенды, с которых меня предупреждали о страшной опасности внематочной беременности и клещевого энцефалита, по– прежнему вел нездоровый образ жизни: не доедал, не досыпал и курил дешевые, крепкие сигареты марки «Астра».

Худющий, с тем безрассудным счастливым блеском в глазах, который свойствен только молодости, я доехал на автобусе до больницы, где меня тут же определили в палату, где у окна, читая газету, сидел морщинистый, бледный мужчина с сединой в усах и бороде.

– Иван Федорович, – представился он, складывая газету. – Надолго сюда?

– Не знаю! Пусть медики решают…

– А я тут уже второй месяц. Рак у меня. Слышал о таком поганце?..

– Слышал.

– Вот – невзначай, как нахлынет, – тихо проговорил он. – Да нет, не этот поганец… А жизнь… Вот сижу сейчас у окна с газетой и чую, как она течет, жизнь-то…

– А куда же она течет? – спросил я, усаживаясь на застеленную кровать у стены.

– Мимо! Теперь мимо. Да тебе этого не понять. Ты молодой, не сегодня– завтра выйдешь отсюда… Пойдешь к реке, к красавице Каме… Сядешь на бережку и будешь смотреть, любоваться…

– Так река тоже бежит мимо?

– Э нет, она течет по сердцу! И хоть вода в реке весной мутная, а очищает… Все смывает: плохое, грешное, всю накипь… И бежит, бежит себе дальше…

– Так вам бы надо к реке. Сейчас весна, Кама не так далеко, сходите…

– Сил нету, – вздохнул мой собеседник. – Да и ни к чему это, все равно здоровее не стану. Жаль только, что жизнь течет мимо…

В палату вошла медсестра – полногрудая, розовощекая, лет тридцати, с карими глазами и с той лаской во взгляде, которой отличаются женщины нежные и немного наивные.

– Ложитесь, – скомандовала она. – Уколы буду делать.

– Опять, – закряхтел Иван Федорович. – Не мучила бы ты меня, Лариска, все равно же толку нет.

– Толк всегда есть, – улыбнулась медсестра, помогая мужчине встать с о стула. – Вот уколю сейчас, и, может, Вам станет лучше.

– Не станет! Но коли, чего уж… Потерплю.

Я слегка приспустил брюки, глядя со своего места на то, как медсестра склонилась со шприцем над моим соседом по палате. Тут в помещение вошел молодой светловолосый, с голубыми глазами, широкоплечий мужчина в трико и тапочках на босу ногу.

– Лечишь мужиков? – спросил он, улыбаясь, Лариску.

– Лечит, Паша, лечит… – отозвался Иван Федорович. – Уже на мне ни одного живого места нет.

Медсестра, закончив процедуру, повернулась к вошедшему, и ее щеки запылали, словно их густо намазали красной краской.

– И тебя сейчас уколю, – шаловливо сказала она.

– Дамся, если поцелуешь, – ухмыльнулся Паша.

– Ишь чего захотел! – делая вид, что сердится, замахала руками Лариска. – Вот если только доктор тебе поцелуй пропишет.

– Мне пусть пропишет! – воскликнул Иван Федорович. – Глядишь – и моя хвороба пройдет!

– А я вас и так поцелую, – рассмеялась медсестра и чмокнула старика в щеку.

– Везет же людям, – подавая мне руку для знакомства, скорбно вздохнул Пашка. – А вот нас с тобой, молодых, без поцелуев колоть будут…

Ближе к вечеру я направился в «кают-компанию» – так с лёгкой руки Иван Федоровича называлось помещение для игр и отдыха. Там четверо мужиков, переговариваясь и посмеиваясь, со знанием дела, и я бы даже сказал, с удовольствием стучали костяшкам домино по столу. А еще двое, нетерпеливо ерзая и взмахивая руками в такт особенно удачного «хода» соперников, наблюдали за игрой, ожидая своей очереди. Я присел рядом с Павлом, который беседовал с курчавым парнем в спортивной майке.

– Завтра суббота, смотрим кино, – поздоровавшись со мной, сообщил курчавый. – Сестра купила проектор, а к нему две ленты с фильмами. «Пес Барбос» смотрели?

– Так это про самогонщиков и рыбалку! – радостно вскочил с места Павел. – Мужики! У нас в гостях будет «Пёс Барбос»!

– А у нас тут свое кино, – отозвался кто-то из игравших и особенно громко хлопнул костяшкой по столу. – Все! Козлы! Кто следующий?

– И это – больные! – в комнату заглянула, улыбаясь, Лариска. – Я врачу завтра скажу, чтобы вас всех выписали… Уж больно шумите!

– Валяй, выписывай, – усмехнулся один из мужиков. – Только Пашку первым… Как ты без него будешь?

– Обойдусь, – нахмурилась Лариска. – Вы бы лучше вот о чем подумали: завтра у Иван Федоровича день рождения. Подарок нужен.

Мужики притихли. Медсестра ушла. В окно тихонько, золотистым краешком заглядывало ласковое пермское солнце.

– А не свозить ли его завтра на такси к Каме? – предложил я.

– Ребята, а это – идея! – хлопнул в ладоши Паша. – Только денег, наверное, много надо.

Мы все сгрудились у стола, обсуждая, как поступить. Потом разошлись по палатам, снова собрались и на столешнице выросла маленькая кучка из мелочи и рублевок, которую, как царская корона, венчал зеленый трояк.

– Шесть рублей с копейками, – подсчитав собранное, сообщил собранию Пашка. – Я думаю, что хватит. Кто с ним поедем?

– Да вы с ним и поезжайте, – глядя на меня с Павлом, сказал кто-то. – Только договорились – врачам и медсестрам ни гу-гу… Разве что только Лариске.

2

За зелеными куполами деревьев, которые только недавно обзавелись нежной листвой, синела, встречаясь у длинного моста с небом, река. Улицы города остались за ступенями, по которым мы спустились поближе к Каме и, пройдя по росистой траве, неподвижно застыли рядом с берегом, словно распахнувшийся нам навстречу простор – в его грандиозной живописности – преобразил нас в каменные изваяния.

В грязноватой луже, на площадке между ступенями, купались голуби, и при каждом их движении вода серебряным дождем растекалась по крыльям, и это простое, легко объяснимое изменение чего-то несовершенного в удивительное прекрасное – казалось чудом.

Кама текла по сердцу.

Свежий воздух кружил голову, хотелось кинуться бегом к березам и липам и, прорвавшись за их ограждения, оказаться в объятиях холодной красавицы реки, которая понесет, утянет туда, где темнеют пихтовые и еловые леса, где утром «милуются» с солнцем и ветром ноздреватые уральские скалы.

Глаза Ивана Федоровича светились, словно горячее весеннее солнце поделилось с ним своим огнем, и в этом небесном жаре читалась то тихая, как волна в реке, ласка, то страстное, как мощное пламя, желание…

– Он – речник, – шептал мне Павел. – Вся жизнь прошла на Каме… Жена в сороковых умерла, с тех пор один…

– Не могу я больше, – не сказал, а простонал Иван Федорович. – Гляжу на реку – и сердце разрывается. Поехали, а то тут сейчас и помру. А вам отвечать за меня придется… Поехали!

Мы вернулись к такси с громко щелкающим счетчиком.

– Насмотрелись? – насмешливо спросил нас таксист в кожаной фуражке. – И охота вам на «гляделки» деньги и время тратить?

– Не твоего ума дело, – сердито засопел, севший на переднее сиденье Пашка.

– А пусть балобонит, – продолжая светиться, улыбнулся Иван Федорович. – Я тоже раньше многого не понимал, а вот теперь знаю, что вся жизнь – любование. А деньги? Неужели ты думаешь, что, заработав деньги, будешь счастлив?

– Ну, ты даешь, дед, – завел машину таксист. – У меня семья – мне некогда любоваться.

– А ты найди минутку. У реки – мы как в церкви…

Вечером в нашем отделении больницы смотрели кино. На крючок в «кают компании» мужики повесили белый раздвигающийся экран. Все «ходячие» больные сгрудились у двери в ожидании сеанса. Курчавый парень суетился возле проектора, заряжая пленку.

Иван Федорович остался в палате. После поездки на Каму, он в с аппетитом поел, а затем лег в одежде на заправленную кровать; грустно улыбался и вставать больше не хотел.

Но вот Паша махнул всем ожидающим сеанса рукой:

– Заходите. Первый фильм: «Пёс Барбос и необычный кросс»!

Расселись.

Застрекотал проектор. Смех не прекращался ни на минуту. Одна женщина хохотала до икоты. Ее вывели, напоили водой, но она вернулась и, держась руками за круглый, большой живот, опять закатилась от смеха.

– Ой, не могу… Не могу… Бегут, как тараканы!

– Что тут у вас? – заглянул в «кают– компанию» пожилой дежурный врач и засмеялся, загоготал, как гусь, которого вывели из темного сарая к свету.

Через час мы с Пашкой вернулись в палату. У кровати Ивана Федоровича рядом с дежурным врачом, вытирая с щек слезы, стояла Лариска.

– Умер, – сообщила она нам. – Умер во сне… И поглядите на него – улыбается!